Great Man, partizipativ, holistisch: Was macht Führung aus?

Führung ist eine zentrale Aufgabe in einem Organisationskonstrukt. Sie ist eine ordnende Kraft, die für Stabilität sorgen, aber auch zur Inspiration und Befähigung signifikant beitragen kann. Was aber macht eine gelingende Führung aus?

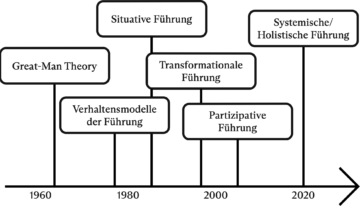

Arbeitsteilung, komplexe Herstellungsprozesse und die damit verbundene Organisation werfen die Frage nach einer effektiven Führung auf. Allein in den letzten 60 Jahren haben wir eine Vielfalt an Führungstheorien und ‑konzepten erlebt. Der unaufhaltsame gesellschaftliche und damit einhergehende wirtschaftliche Wandel brachte und bringt immer neue Formen des Führungsverständnisses mit sich. Verschiedene Theorien bedingten unterschiedliche Betrachtungsweisen und damit relevante Qualitäten der Führung in der Diskussion. Bevor wir uns diesen zuwenden und sie für uns einordnen, lohnt sich ein Meta-Blick auf das übergeordnete Führungsverständnis.

Was ist Führung?

Ganz nüchtern betrachtet ist Führung im Unternehmen die bewusste und zielbezogene Einflussnahme von Führungskräften auf ihre Mitarbeiter:innen zur Lösung von Arbeitsaufgaben. Dies beinhaltet auch die Formulierung der zugrunde liegenden Ziele und die Ermächtigung der Beteiligten zu deren Erreichung.

Während sich die äußere Dimension der Führung der Aufgabenbewältigung widmet, regelt die innere Dimension das Verhalten innerhalb der jeweiligen Gruppe oder Organisationseinheit. Als eine intentionale soziale Einflussnahme verstanden, wird die Führung zum Gruppenphänomen.

Betrachtet man beide Dimensionen zusammen, kristallisiert sich ein Verständnis der Führung als eine Summe von Kommunikationsprozessen heraus, deren Wirkung wiederum die Zielerreichung der Unternehmung gewährleisten soll.

Was sind Führungsstile und wie haben diese das bisherige Führungsverständnis geprägt?

Wie wir führen und geführt werden, ist zu großen Teilen für den Erfolg einer Unternehmung verantwortlich. In diesem Zusammenhang rückt der Führungsstil in den Vordergrund. Unter diesem Begriff wird das Verhalten von Führungskräften gegenüber Mitarbeiter:innen zusammengefasst. Als zeitlich überdauernde und wiederkehrende Muster von situativen und in sich stimmigen Führungsverhalten geben Führungsstile auch Aufschluss über die Unternehmenskultur und das Menschenbild in einem Unternehmen. Aus der bisherigen Entwicklung der Führungsstile ergibt sich eine Fülle von Ansätzen, die wir für unsere eigene Reflexion einsetzen und adaptieren können.

In den 60er-Jahren galt die „Great-Man-Theory“ als das Maß der Dinge in Sachen Führungsstil. Dieses machtbasierte, hierarchische Konstrukt ging von einem perfekten „Führungs-Prototypen“, dem „geborenen Anführer/der geborenen Anführerin” aus. Aus heutiger Sicht war das eine durchaus eindimensionale Betrachtungsweise, die Führungsqualitäten als gegeben annahm und sich hauptsächlich auf die Eigenschaften der Person fokussierte.

Kein Wunder also, dass man sich in den 70ern und 80ern anderen Ansätzen zuwandte. Der neue Grundsatz lautete: Jeder Mensch bringt das Potential mit, Führungskraft zu sein. Verhaltensmodelle der Führung versuchten, einen „Leitfaden“ für wirksames Führungsverhalten zu beschreiben. Sie unterschieden zwischen aufgaben- und personenorientiertem Verhalten.

Als der Kontext rund um Mitarbeiter:in und Führungskraft mit in die Betrachtung einbezogen wurde, entstand der Ansatz der situativen Führung, der die Differenzierung zwischen personen- oder aufgabenorientiertem Verhalten verfolgt. Der Ansatz fügte sich aber auch in die noch immer hierarchische Sichtweise der Führungskraft-Mitarbeiter:in-Beziehung ein, die sich durch das Einwirken der Führungskraft „von oben“ definierte.

Führen heißt Beziehungsmanagement!

Mit dem Ansatz zur transformationalen Führung verschob sich die starre „Top-down“-Sicht auf die Interaktion zwischen Führungskraft und Mitarbeiter:in. Führung sollte dieser Theorie nach zu etwas zweiseitigem werden – einem Beziehungsphänomen, das beide Seiten veränderte. Sowohl Begegnung auf emotionaler Ebene als auch die Vermittlung einer gemeinsamen Vision des Schaffens rückten ins Zentrum der Führungsstil-Agenda. Unterstützt durch ein neues Verständnis zur Befähigung der Mitarbeiter:innen, wurden diese nicht länger als eine homogene Gruppe, sondern als Individuen mit persönlichen Stärken und Bedürfnissen angesehen. Diese Potentiale galt es zu fördern, um so mittels Empowerment an der gemeinsamen Erreichung der (Firmen-)Visionen arbeiten zu können.

Partizipative Führung hieß die nächste Evolutionsstufe des Führungsstils. Sie griff die Idee des „Empowerments“ auf und brachte die Partizipation der Mitarbeiter:innen in den gesamten Entscheidungsfindungsprozess hinein. Durch die Verlagerung von Verantwortung sollte so eine Begegnung auf Augenhöhe zwischen Führungskraft und Mitarbeiter:in möglich werden.

Die aktuelle Sicht auf die Führung sieht die Organisation als ein lebendiges Ökosystem und fokussiert auf die Selbstwirksamkeit sowie die Selbstverwirklichung bei der Arbeit. Die systemische Perspektive fokussiert weniger auf die einzelnen Personen und Dinge, sondern auf die Räume dazwischen ‒ die Beziehungen. Rückkopplungsformate und die holistische Sichtweise auf die Geschäftsprozesse sind Markenzeichen einer ganzheitlichen Betrachtungsweise, die auch Kund:innen, Lieferant:innen und die Gesellschaft als Mitspieler:innen im Unternehmensorganismus einbezieht. In einer volatilen und sich rapide ändernden Welt können Problemstellungen so frühzeitig erkannt und als Chance genutzt werden. New Work lässt grüßen.

Eine Landkarte der Führung? Die Leadership Map!

Aus den mannigfaltigen Ansätzen zur Führung können wir verschiedene Aspekte dieses komplexen Themengebiets für uns ableiten. Die Great-Man-Theorie lenkt unser Augenmerk auf die Eigenschaften einer Führungsperson, während spätere Ansätze eher auf deren Verhalten fokussieren oder auf die Situationsabhängigkeit von Führung eingehen. Die neueren Ansätze unterstreichen die Beziehungen zwischen den Menschen und rücken Selbstverwirklichung in den Mittelpunkt.

Zur Orientierung und vereinfachten Anwendung der bisherigen Ansätze kann eine Landkarte behilflich sein. Die Integration der verschiedenen Blickwinkel auf dieses Themengebiet führt uns zu drei Dimensionen des Führens: Beziehung, Haltung und HandWerk.

Führung als Beziehung

Führung geschieht nicht im luftleeren Raum, sondern schafft eine Beziehung zwischen den Akteur:innen der täglichen Aktivitäten in der realen Ebene: Organisation, Mitarbeiter:in und Führungskraft. Die Selbstführung übernimmt hierbei eine zentrale Rolle, denn eine Führungskraft hat auch stets eine Vorbildfunktion. Neben klarer Selbstreflexion sollte sie auch über eine solide Selbstorganisation verfügen.

Mitarbeiter:innenführung ist der nächste Baustein dieser Dimension. Es gilt, den Menschen nachhaltig als wichtigste Ressource im Unternehmen zu erkennen und eine Brücke zwischen seinen Bedürfnissen und den Zielen der Organisation zu schlagen.

Kompetenzen und Potentiale können mithilfe der Arbeitsteilung und ‑organisation gefördert werden. Kontakt und Feedback sind die Schlüssel zu dieser Kompetenz.

Da der unternommene Aufwand dem Erreichen relevanter Unternehmensziele gilt, darf die Organisationsführung nicht vernachlässigt werden. Unter diesem Begriff findet sich die kritische Frage nach dem „Warum“. Sinnsetzung führt zu Begeisterung und Motivation. Partizipative Ansätze ermöglichen das Mitgestalten der Organisation im hohen Maße und vermögen damit die unterschiedlichen Interessenlagen der Beteiligten in eine gemeinsame Richtung zusammenzuführen.

Führung als Handwerk

Führung ist ein Beruf und keine Nebenbeschäftigung. Diese Kerntätigkeit einer Organisation schafft Orientierung und benötigt Werkzeuge sowie Qualitätsstandards. Die damit geschaffenen Maßstäbe geben nicht nur der Organisation und den Mitarbeiter:innen, sondern auch der Führungskraft selbst ein Mehr an Sicherheit und Klarheit im Geschäftsalltag.

Als erste Komponente des handwerklichen Repertoires sind praxistaugliche Theorien zu betrachten. Sie ermöglichen es der Führungskraft, in schwierigen Situationen Verhaltensmuster besser nachvollziehen zu können. Entscheidungen können so solide begründet werden. Die Theorie darf jedoch nicht zum Dogma werden, vielmehr schafft sie durch das Wissen um beobachtbare Zusammenhänge Bewusstheit bei der Führungskraft und bereitet sie so auf den entsprechenden Umgang mit analogen Sachverhalten vor.

Die Theorie stattet die Führungskraft auch mit wirkungsvollen Instrumenten aus. Situationsgerecht eingesetzte Methodik entscheidet oft über eine gesunde Funktionsweise der Organisation. Die Führungskraft fühlt sich hierdurch selbst in der Lage, ihre Aufgaben kompetent erledigen zu können, und kann so auch ein klares Verständnis für die eigene Rolle und das damit verbundene Verhalten entwickeln. Dies stellt einen wichtigen Ankerpunkt für die Organisation und die Mitarbeiter:innen dar, denn Stabilität und Orientierung kann nur diejenige Führungskraft ausstrahlen, die sich selbst innerhalb eines Unternehmens klar einordnen kann.

Führung als Haltung

Führung ist keine einmalige „Heldentat“ oder ein Projekt, das es abzuschließen gilt, sie stellt eine anhaltende Aufgabe in der Organisation dar. Sie kann mit der persönlichen Haltung gleichgesetzt werden, die immer dann benötigt und demonstriert wird, wenn beispielsweise eine Situation keine Vorbereitung ermöglicht und die Führungskraft so außerhalb ihrer Komfortzone agiert.

Um einer unerwarteten kritischen Situation angemessen begegnen zu können, ist Wachsamkeit erforderlich. Wachsamkeit ist die konzentrierte und bewusste Aufnahme von Informationen aus der äußeren, aber auch der inneren Welt. Es ist die Sensitivität für die Beziehungen, Gefühle und Konflikte, die den Verlauf einer Situation oder die Problemlösung ausmachen können.

Während die Wachsamkeit uns Anzeichen für künftige Verläufe geben kann, ist es die Wirksamkeit, die den Mut zur Umsetzung bringt. Die Führungskraft wirkt in ihrem Umfeld durch ihr Handeln und setzt damit Impulse zur Gestaltung des Kontexts aller Beteiligten.

Auf dem Weg zur sinnstiftenden Arbeit und der Selbstverwirklichung am Arbeitsplatz ist kaum eine Komponente so relevant wie die Wertschätzung. Es ist die Fähigkeit, Gegebenheiten aus der Umwelt, Fertigkeiten innerhalb der Organisation oder Erfahrungen der Mitarbeiter:innen zu erkennen und gezielt einsetzen zu können. Über eine wertschätzende Haltung generiert die Führungskraft einen Sinngehalt in ihrem Umfeld und schafft Raum für die weitere Entwicklung und Förderung der Mitarbeiter:innenpotentiale.

Führung – die Liebe zum Menschen

Die Theorien, Instrumente und Landkarten bringen uns aber alle nichts, wenn wir das Wichtigste im Zusammenhang mit der Führungsverantwortung übersehen – den Menschen.

„Du musst dieses Turnier lieben, wenn du hier gewinnen willst. Du musst es lieben trotz des Fluglärms über dir, du musst es lieben trotz der hysterischen Zuschauer, trotz des Betonkessels und trotz der Affenhitze. So wie Jimmy Connors es achtzehn Jahre lang geliebt hat. Wenn du es nicht lieben kannst, gehst du besser vom Platz.“

(Boris Becker, zitiert durch Reinhard K. Sprenger: Prinzip Selbstverantwortung)

Die Rahmenbedingungen werden nie perfekt sein. Wir werden niemals ein „level playing field“ vorfinden. Wenn wir also den Menschen mit all seinen Facetten nicht mögen und akzeptieren können, wenn wir uns selbst und unsere Mitmenschen nicht lieben können, dann sollten wir uns nicht auf den „Spielplatz“ der Führung begeben, oder wir sollten ihn verlassen. Die Folgen für uns selbst und andere können verheerend sein.

Diese Zuneigung zu unseren eigenen menschlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten, aber auch Unzulänglichkeiten ist die Basis, das Fundament, auf der die Theorien und Werkzeuge überhaupt erst aufgebaut werden können. Nur durch den Bezug und die Beziehung zwischen den Menschen kann etwas entstehen, was auch die Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung und damit die Sicherstellung der Unternehmenszielerfüllung in der heutigen Zeit und bei künftigen Herausforderungen gewährleisten kann.

Self-Check

- Wieso bin ich Führungskraft geworden? Aus welchem Grund führe ich?

- Welcher Führungsstil kommt mir am nächsten? Aus welchem Grund?

- Wie verstehe ich meine Rolle als Führungskraft, und inwiefern deckt sich das mit meinem Alltag?

- Wie setze ich Führung im Alltag um?

- Welchen Führungsstil bevorzuge ich als Mitarbeiter:in selbst bei meinen „Vorgesetzten“?

- Welche Eigenschaften möchte ich als Führungskraft aufweisen? Welche Eigenschaften sind mir als Führungskraft besonders wichtig?

- Wo sehe ich bei mir noch Entwicklungspotential?

- Mit welchen Maßnahmen kann ich meinen Führungsstil verbessern/an meinem Führungsstil arbeiten?

Literaturhinweise

Ruth Seliger

- Positive Leadership: Die Revolution der Führung (Systemisches Management), Schäffer-Poeschel Verlag (24. Februar 2014)

- Das Dschungelbuch der Führung: Ein Navigationssystem für Führungskräfte; Carl-Auer Verlag GmbH; Auflage: 6 (1. September 2016)

Frederic Laloux

- Reinventing Organizations visuell: Ein illustrierter Leitfaden sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit, Vahlen Verlag (15. Dezember 2016)

Reinhard K. Sprenger

- Radikal führen, Campus Verlag (10. September 2012)

- Sprengers Spitzen: 42 unbequeme Management-Wahrheiten, Handelsblatt Fachmedien (12. September 2018)

- Das anständige Unternehmen: Was richtige Führung ausmacht – und was sie weglässt, Deutsche Verlags-Anstalt, 3. Edition (28. September 2015)